Pardon, pardon, pardon… je ne peux pas entendre le prénom Simon sans penser aux injonctions mémorables de Marthe Villalonga dans Un éléphant ça trompe énormément, et Nous irons tous au paradis, adressées à son fils Simon Messina, joué par le parfait Guy Bedos. Mais bref, je m’égare. Par un samedi étonnamment ensoleillé, j’ai choisi, en toute logique, de rejoindre la galerie 1 du Centre Pompidou. Sombre, climatisée, idéale pour fixer correctement mes particules inexistantes de vitamine D. Petit calepin entre les mains, dépliant de l’exposition, écharpe autour du cou et lunettes correctement installées sur mon nez, je suis allée à la rencontre de Simon Hantaï. Expérience assez stupéfiante que ces deux heures passées à traverser sa vie en regardant, tournant autour, scrutant ses œuvres.

Simon Hantaï est un artiste hongrois, né non loin de Budapest en 1922. Formé aux Beaux-Arts de Budapest, il rejoint assez vite la France et s’installe à Paris quelques mois après la fin de la seconde guerre mondiale. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que la période violente qui vient de s’achever a considérablement marqué Hantaï, dont les œuvres présentées dans les premières salles saisissent par une noirceur et une certaine forme de morbidité. Toutefois, on comprend assez bien, même si l’on est, honnêtement, un peu mal à l’aise, qu’il ne s’agit pas là d’un peintre comme les autres. Dès le début, Simon Hantaï ne se sert pas de la toile comme d’un seul support. La toile est avant tout un matériau dont il se sert, qu’il manipule, qu’il déchire, tord, complète d’éléments étrangers, de couleurs, d’ossements. Après 5 bonnes minutes de face-à-face avec un crâne de lapin collé en lieu et place d’un visage, et au-dessus d’un corps fait d’arêtes de poisson et de lambeaux de tissus, je me suis quand même un peu interrogée. Sur Hantaï, déjà : « mais pourquoi ? ». Et sur moi aussi : « mais pourquoi ? ».

Fortement marqué par le surréalisme – André Breton l’accompagnera dans la mise en place de sa première exposition parisienne – Simon Hantaï entame une longue mutation vers l’abstrait dès le début des années cinquante. Une évolution qui connaîtra plusieurs changements majeurs, plutôt bien mis en exergue par l’exposition du Centre Pompidou.

Passée la période surréaliste, les toiles de l’artiste prennent de l’ampleur. Elles grandissent, elles s’aèrent. C’est alors la gestuelle qui se fait sa place au cœur de sa démarche, et l’on sent presque les mouvements d’air générés par ses bras passant et repassant, peignant et repeignant, en des gestes qui se délient et qui respirent. Œuvre majeure et majestueuse de cette période clé, Sexe Prime. Hommage à Jean-Pierre Brisset, laisse pourtant déjà entrevoir la période suivante : place à la « peinture par petites touches ».

Alors non, ne faites pas la même erreur que moi, la « peinture par petites touches », ça n’est pas la même chose que le pointillisme. Appliquant d’abord la ou les peintures sur sa toile, Simon Hantaï se sert ensuite d’un petit cercle métallique détaché d’un vieux réveil pour reproduire sur l’ensemble de l’œuvre de petits cercles ni réguliers, ni étrangers les uns aux autres. Sans ajouter d’autres pièces à son ouvrage, comme au début de sa carrière, il continue pourtant de s’amuser de la matière. Et l’impression est étrange. Car la superposition de ces petites touches donne au visiteur novice une troublante impression de peinture en 3D. On s’approche, on regarde l’œuvre de profil, on s’accroupit, on se relève, on voit trouble. On est emmené, comme lors d’une séance d’hypnose suivant, discipliné, le pendule qui se balance.

Exposés côte à côte pour la toute première fois, Peinture (Ecriture rose) et A Galla Placidia, sont les deux immenses tableaux de cette période phare de Hantaï. Travaillés en même temps et pendant toute une année, la première oeuvre, d’un rose lumineux, est recouverte de l’écriture troublée de Hantaï qui y reproduit des textes religieux, philosophiques, esthétiques ou poétiques, la seconde, beaucoup plus sombre, est faite de « petites touches réveil », répétition scrupuleuse d’un même mouvement sur une toile démesurée.

Changement de salle, changement d’ambiance, changement de rapport à la matière, un rapport qui devient dès lors assez physique. Simon Hantaï prend les toiles entre les mains, les plie, les tord. Les couleurs se font plus rares, mais aussi plus épurées.

Les séries Mariales, Catamurons, Panses et Meuns montrent la liberté que Simon Hantaï laisse à la toile. Abandonnant progressivement l’absolue maîtrise de la surface à l’aléatoire du dessin qui s’offre à lui une fois la toile dépliée, il semble aussi se détacher de son contenu, de sa signification. La beauté et la lumière sont le fait du tissu, de la peinture et de leurs mouvements respectifs. L’intervention de l’artiste semble peu à peu s’effacer, de même que la part de lui qu’il entend révéler dans ses œuvres. Peu à peu d’ailleurs, c’est la couleur même qui va s’effacer, laissant place à d’importants pans non-peints. Par de violents éclats parfois, la couleur se rappelle à nous, comme le reste de vie, le reste d’influx créatif de Hantaï qui se jetterait sur les toiles. Mais résolument, les Etudes et les Blancs confirment la disparition, si ce n’est de l’homme, en tout cas de son pinceau et de sa volonté de personnifier ses toiles.

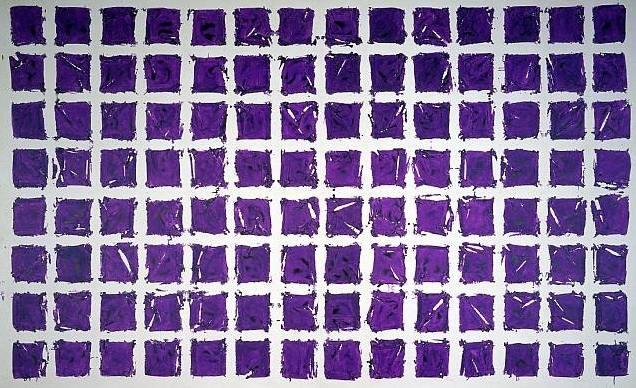

Enfin, de la répétition de la touche à la répétition du pliage, les impressionnantes Tabulas laissent le chaland, déjà secoué par les vagues artistiques auxquelles Simon Hantaï l’a soumis tout au long du parcours, sans voix.

Un quadrillage étonnant de régularité, subtile alternance entre blancs et tâches de couleur, qui laisse transparaître le labeur de l’artiste, mais aussi une forme d’obsession de son effacement propre. On voit la technique, on voit la prouesse presque mécanique du pliage / dépliage. Mais Simon Hantaï, où est-il ? On le sait auteur. On le sait créateur. On peut presque voir ses mains toucher les toiles, les soumettre et les libérer. On le sait petit homme derrière d’immenses tableaux. On a vu la noirceur de ses débuts progressivement laisser la place à l’air, à l’espace, aux mouvements, aux couleurs intenses, aux blancs écrasants, à une certaine neutralité, une forme d’apaisement par la répétition. Au bout de son œuvre, Simon Hantaï y est-il parvenu lui aussi ?

Pour en savoir plus :

- Jusqu’au 2 septembre au Centre Pompidou : Rétrospective Simon Hantaï